なりすましサイト対応

不審なログイン試行、コピーサイト、spamサイトを発見した場合のよくある手順

特定キーワードで検索上位のサイトは標的にされます

初期対応

報告内容の確認と記録

発見・報告されたサイトのURLやスクリーンショットを記録保存

なりすましや詐欺の具体的な内容(コピー箇所、詐欺手口など)を詳細に記録する。

- なりすまし:Google検索結果のスクリーンショット

- なりすまし:実際のサイトのスクリーンショット(アクセス時の感染に注意)

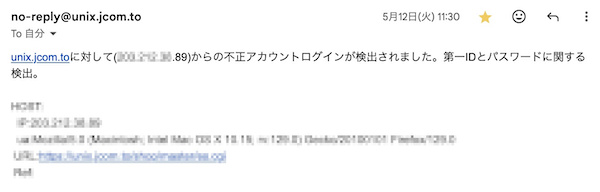

- 不審なログイン:ログイン失敗通知のスクリーンショット・メール保存

- 不審なログイン:通知のあった箇所についてサーバログを保存

該当サイトの確認

実際に該当サイトにアクセスし(安全な方法で / [一覧])、内容を確認する。

自社のコンテンツやデザインが無断で利用されているか、詐欺行為が行われているか確認。

自社コンテンツが直リンクで引用されないか確認。あればスクリーンショット。

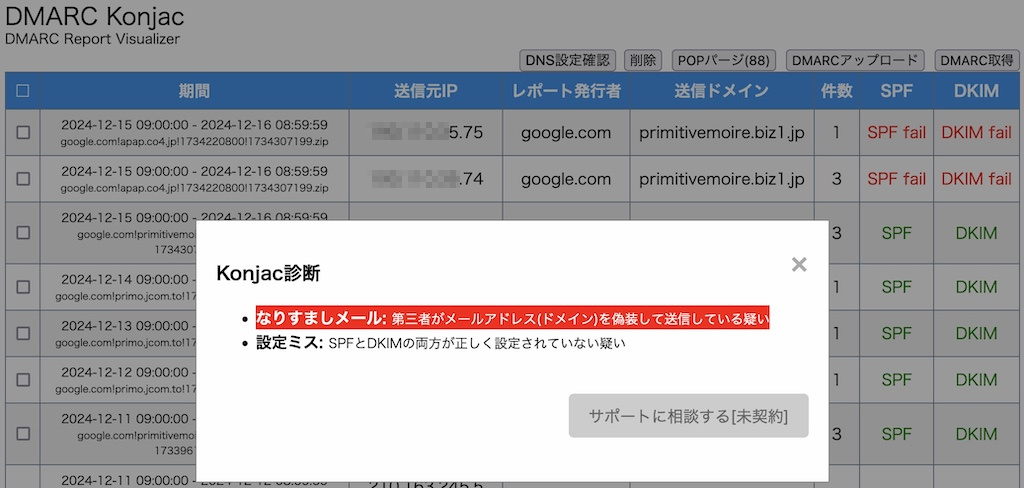

なりすましメールの把握

DMARC Konjac(DMARCレポート)を確認。あればスクリーンショット。

なりすましメールの送信元IPアドレスと日時を記録。

被害状況の特定

顧客や取引先が被害を受けている可能性がある場合、その範囲や影響を調査。

Twitter/X、ブログなどで被害の報告が無いか調査。

法的対応

WHOIS情報の調査

該当サイトのドメイン登録情報(WHOIS)を調査し、運営者情報を特定。

IPアドレスの逆引き調査

該当サイトのドメイン名を逆引き調査し、サーバのIPアドレス情報を特定。

ホスティングプロバイダーへの通報

該当サイトのホスティングプロバイダーに「不正利用報告(Abuse Report)」を提出し、削除を依頼。

捜査機関への相談

警視庁>サイバー警察局>偽ショッピングサイト・詐欺サイト対策の参照。[参考]

警視庁>サイバー警察局>不正アクセス対策の参照。[参考]

警視庁>サーバー警察局への相談。[参考]

Googleフィシング詐欺の報告への通報。[参考]

弁護士への相談

著作権や商標権の侵害に該当する場合、弁護士に相談し法的措置を検討。

関係者への通知

社内関係者への通知

管理部門、法務部門、IT部門、マーケティング部門などに状況を共有。

必要に応じて経営陣にも速やかに報告。

顧客や取引先への注意喚起

自社サイトや公式SNSを通じて、不審なサイトへの注意を促す。

正規サイトのURLを明示し、フィッシング被害防止策を周知する。

事業者としてのプレスリリース

ここまで把握した事態と行なった対応策を簡潔にまとめた対応レポートを公開。

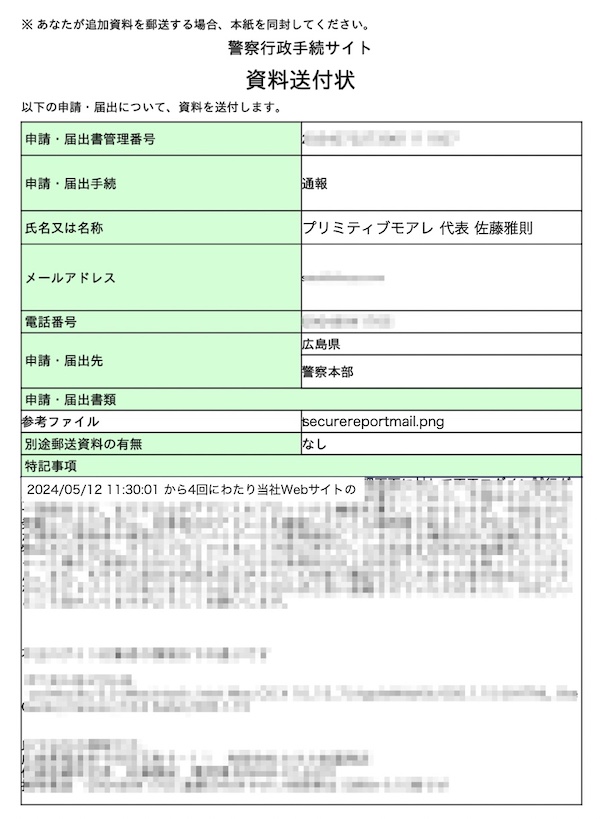

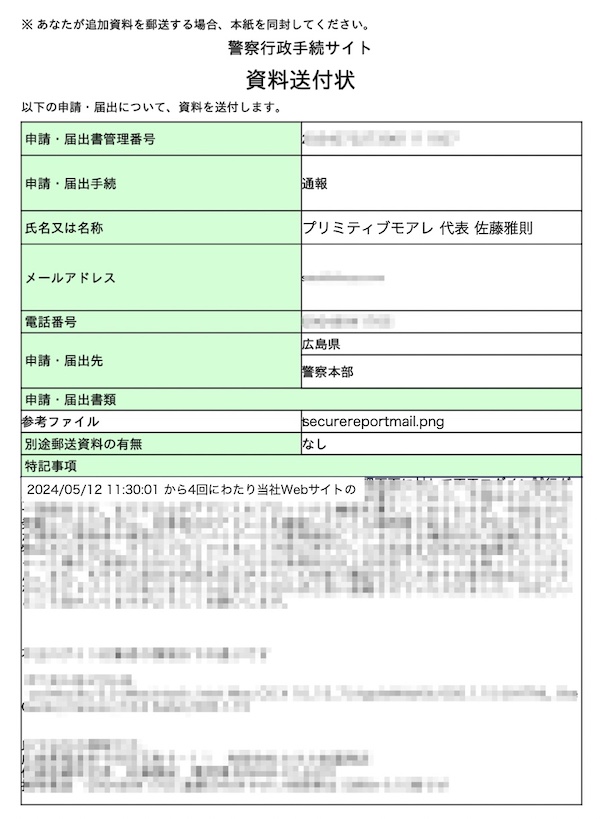

プレスリリースに用いる各資料に含まれるURL、番号、氏名などは隠蔽することを推奨します。

プレスリリースの詳細は自社サイト内または自社ブログで行い、そのまとめはTwitter/Xでリンクにて行う事が有効です。(Twitter/Xはタイムスタンプの変更が出来ない為法的証拠の補助となると言われています)

法的対応を含めたプレスリリースはなりすましサイト運営者に対する態度表明として一定の効果があるとされています。

不正アクセスの場合の対応レポート例

DMARCレポートでのなりすまし発生時の告知例

*一般的には接続プロバイダやホスティング会社のメール転送はARCが無い場合が多いようですがGmailなどの大手メールサービスにはARCが導入されています。

技術的対応

サイトのセキュリティ強化

SSL/TLSの確認や更新。

不正コピーを防ぐためのコンテンツセキュリティ対策。

- httpでのアクセスが可能になってないか確認。可能な場合対策を講じる。

- 証明書の有効期限が切れてないか確認。

- cspの導入。

ブランド保護ツールの活用

Google Search Consoleなどを使用してなりすましサイトを報告。

オンラインモニタリングツール(BrandShield、CybelAngelなど)を活用し、不正サイトを検知。

持続的な予防策

教育と啓発活動

顧客や取引先に対して「なりすましサイト」の見分け方を教育。

自社の公式連絡手段を明示。

モニタリングの強化

自社ブランドやドメインに関する定期的な検索を実施。

検索エンジンのキーワードアラートを設定。

セキュリティの向上

CMSやプラグインの定期更新。

ファイアウォールや侵入防止システムの活用。

ブランドの視覚的な一貫性を強調

Faviconやリッチリザルトの利用により、自社のブランドやサービスが検索結果やブラウザ上で一貫して視覚的に認識されます。これにより、オリジナルのデザインやロゴが周知され、模倣者が「偶然の一致」と主張する場合の難易度を上げる事が出来ます。

ブランドの視覚的な一貫性を主張する為にもサイト構築にあたりフリー素材の使用はできるだけ避ける事が得策です。

SEO効果による先行優位性

検索結果で目立つ位置に自社のコンテンツが表示されることで、コピーサイトが同様の情報を公開しても検索順位で下位に留まりやすくなります。これにより、模倣者の存在が目立ちにくくなります。

著作権やデザイン権との併用効果

商標登録がなくても、Google検索結果のFaviconを通じて視覚的デザインを明示的に使用することで、「自社がこれを先に使用している」という事実を蓄積できます。著作権やデザイン権の主張が必要になった際に補助的な証拠となる可能性があります。(「商標登録の代替」としては法的には十分ではありません。商標権の主張が必要になる場合には、早めに商標登録を検討することをお勧めします。)

よくある質問

- 被害者からの相談があった場合、その支払い金額の返金に応じることは有効ですか?

返金が有効な場合とその効果

1. 顧客信頼の維持

被害者への返金は、企業の誠実さを示す行為として、ブランドイメージの向上につながる場合があります。特に長期的な顧客関係を重視する場合、被害者対応を迅速に行うことで信頼を回復できます。

2. 評判リスクの回避

返金対応を通じて、被害者がSNSやレビューサイトなどで企業を非難するリスクを軽減できます。 適切に対応することで、他の潜在顧客に対しても「信頼できる企業」として認識されやすくなります。

3. 法的リスクの回避

被害者が法的措置を検討している場合、返金することで解決を図り、裁判沙汰になるリスクを回避できます。

返金を行う際の考慮点

1. 返金の法的義務があるかの確認

法的義務:

なりすましサイトが原因であっても、自社がその被害に対して法的に返金する責任を負うとは限りません。返金義務の有無を確認するために、法律顧問や消費者保護機関に相談することをおすすめします。

過失の有無:

自社のセキュリティや警告不足が原因で被害が拡大した場合には、一定の責任が問われる可能性があります。

2. 被害者との合意

返金を行う場合、被害者と書面で「返金を受けたことで、これ以上の請求を行わない」旨の合意を結ぶことが重要です。 これにより、追加の請求やトラブルを防ぐことができます。

3. 返金の範囲と基準の明確化

全額返金するか、一部を負担するかの基準を明確にします。たとえば、被害額の一部を「善意の対応」として負担する方針もあります。 今後の類似ケースに備え、基準を社内で統一しておくことが重要です。

4. なりすましサイトへの責任追及

被害者への返金とは別に、なりすましサイト運営者への法的措置を進める必要があります。 被害者にもこれを伝え、安心感を提供すると同時に返金の正当性を補強します。

5. 予防策の強化

返金対応を行う際には、再発防止のための対策(なりすましサイトの早期検知や注意喚起)を被害者に示すとよいでしょう。これにより、今後の信頼維持に役立ちます。

返金対応を避ける場合のリスク

ブランドイメージの悪化:返金を拒否した場合、被害者がSNSや口コミで不満を拡散するリスクがあります。

法的リスク:被害者が消費者センターや裁判所に訴え出る可能性が高まります。

顧客離れ:被害者以外の顧客も「対応が冷たい企業」と感じ、離れる可能性があります。

返金対応を判断する基準

自社の関与や過失の有無を確認する。 被害者への返金がブランド維持や将来的な信頼に貢献するかを検討する。 被害者の要求が妥当であり、対応可能な範囲かを評価する。

まとめ

なりすましサイトの被害者への返金対応は、信頼回復や評判維持に効果的ですが、法的リスクや他の顧客への影響を慎重に考慮する必要があります。返金を行う場合は、合意書の締結や基準の統一などを徹底し、トラブル防止と再発防止に努めることが重要です。また、返金の可否については、法律顧問や専門家に相談することをおすすめします。

許可されたメールのみ受信トレイに届くホワイトリスト運用です

・契約者様は自社ドメインから送信してください

・契約者以外の方はチャットを開始より送信ください

・関係官庁の方は所管ドメインから送信ください

メール送信しますか?